摩登7平台合作客户/

拜耳公司 |

同济大学 |

联合大学 |

美国保洁 |

美国强生 |

瑞士罗氏 |

相关新闻Info

-

> 碱性淀粉酶的异源表达及分子改造

> 最大拉杆法的基本原理、实验步骤、影响因素及其在测定溶液表面张力中的应用

> 基于界面张力和表面张力测试评估商用UV油墨对不同承印纸张的表面浸润性差异(二)

> 人胰岛素的朗缪尔单分子层膜的表面化学和光谱学性质——摘要、介绍

> SRA减缩剂浓度对溶液表面张力、砂浆凝结时间、水泥水化的影响(一)

> 混合型烷醇酰胺复杂组成对油/水界面张力的影响规律(一)

> 泡沫丰富和清洁力好是一回事吗?

> 平衡/动态表面张力测定:煤基C10~13MADS VS2A1

> 怎么吹出更大的泡泡?你需要懂得表面张力等知识

> 可视化实验方法研究电场作用下液滴撞击表面的动态行为(三)

推荐新闻Info

-

> 表面活性素制备、分离纯化、溶液表面张力测定及胶束化行为研究(三)

> 表面活性素制备、分离纯化、溶液表面张力测定及胶束化行为研究(二)

> 表面活性素制备、分离纯化、溶液表面张力测定及胶束化行为研究(一)

> 静电喷雾液滴接触荷电原理

> 超支化聚合物h-PAMAM水溶液表面张力、动态界面张力及破乳性能测定

> 0.01mg是什么精度的天平?超微量天平的称重范围

> 聚丙烯酸酯反相破乳剂添加后曹妃甸油田含油污水界面张力的变化

> 助剂对乙基多杀菌素药液在杧果叶片润湿铺展行为、表面张力的影响——讨论

> 助剂对乙基多杀菌素药液在杧果叶片润湿铺展行为、表面张力的影响——结果与分析

> 助剂对乙基多杀菌素药液在杧果叶片润湿铺展行为、表面张力的影响——摘要、材料与方法

表面活性素制备、分离纯化、溶液表面张力测定及胶束化行为研究(一)

来源:物理化学学报 浏览 8 次 发布时间:2025-04-30

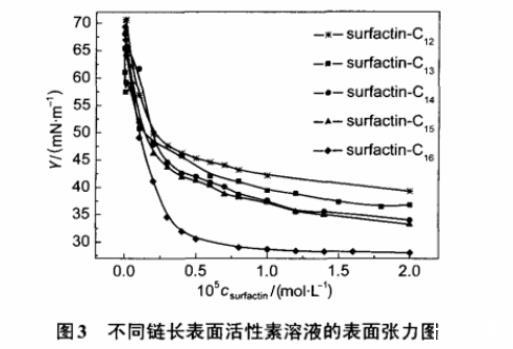

采用表面张力、界面张力、荧光、动态光散射(DLS)和冷冻刻蚀电镜(FF-TEM)等方法,研究了由Bacillus subtilis HSO121所产生的一组表面活性素的胶束化行为。通过对表面活性素溶液表面张力、表面活性素对水/正己烷界面张力的影响、表面活性素胶束微极性以及胶束粒径和形态的研究,发现随着表面活性素脂肪链长度的增加,其表界面活性增强,溶液中趋向于形成更大的聚集体。

1引言

表面活性素(surfactin)是脂肽家族中一类具有代表性的生物表面活性剂。脂肽是由微生物在细胞表面或者由胞外分泌产生的一类由脂肪酸和肽组成的具有两亲结构的化合物,是优良的生物表面活性剂。枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)产生的脂肽主要有表面活性素(surfactin)、地衣素(lichenysin)、伊枯草素(iturins)和丰原素(fengycin)等。表面活性素在1968年由Arima等1鉴定命名,其化学结构由Kakinuma等确定为含有7个α-氨基酸和β-羟基脂肪酸构成的环状脂肽类化合物。表面活性素可以在1×10-5mol·L-1浓度时,将水的表面张力由72 mN·m-1降低到27 mN·m-1,是表面活性最强的一类脂肽。另外表面活性素还表现出特殊的生物活性,如抗病毒、抗肿瘤、抗真菌、抗HIV和溶血等。表面活性素的这些表面和生物活性与它在水溶液中的物理化学性质有着密切的关系,因此研究表面活性素溶液的性质以及胶束化过程对于进一步探索表面活性素的生物物理活性以及拓展其在化学工业和生物医药领域的应用有着重要的意义。

表面活性素的自身结构,脂肪链和氨基酸部分的不同,对表面活性素的物理化学性质和生物活性都会产生一定的影响。Gallet等14用分子模拟的方法研究了脂肪链长度为13、14、15的表面活性素同系物在亲水/亲油界面上的不同构型。Razafindralambo等用动态表面张力法研究了脂肪链长为13、14、15的表面活性素,发现随着链长的增加,动态界面张力降低得更快。Song等用LB膜技术研究了烃链长度对表面活性素界面形态的影响。Deleu等计算模拟了表面活性素和生物膜的作用,Eeman等研究了烃链长度为13、14、15的环状表面活性素以及烃链长为15的直链表面活性素,都发现链长的增加大大加强了表面活性素的表面活性,同时也影响着表面活性素和磷脂膜的相互作用。因此系统研究表面活性素分子结构对其溶液性质的影响,对表面活性素的化学和生物应用都有一定的指导意义。

目前,对表面活性素溶液性质的研究已有一些报道,但是基于分离纯化技术的限制,大多数研究都是针对表面活性素同系物及其类似物的混合体系。这样得到的结果难以准确地表征表面活性素胶束化过程以及表面活性素溶液体系的各个参数,而且各个研究结果之间差异较大,结果不稳定。本文由一株枯草芽孢杆菌HSO121出发,发酵培养及分离纯化得到了5种主要表面活性素,通过表面张力、界面张力、荧光法、动态光散射(DLS)和冷冻刻蚀电镜(FF-TEM)对不同结构的表面活性素溶液胶束化行为比较,得到表面活性素结构差异对其溶液性质和胶束化行为的影响规律。

2实验部分

2.1表面活性素的制备以及分离纯化

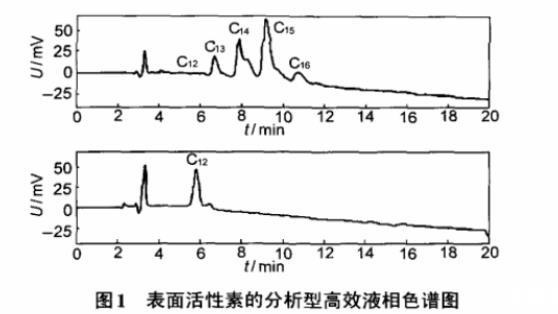

实验所用的表面活性素样品由本实验室分离鉴定的枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis HSO121培养产生。表面活性素粗提物用常压反相柱(YMC ODS C18柱,Φ3.0 cm×10 cm,50μm)纯化,去除色素。然后再由高效液相色谱(JASCO LC-2000,日本,HIQ sil C18W柱,Φ21.2 mm×250 mm,5μm),采用甲醇、水体系进一步分离,得到各个表面活性素的组分,如图1所示。

图1表面活性素的分析型高效液相色谱图

得到的脂肽先由氨基酸自动分析仪获得脂肽的氨基酸组成,然后用电喷雾四极杆~飞行时间串联质谱(ESI Q-TOF MS/MS)和气相色谱/质谱连用(GC/MS)对脂肽结构进行解析。

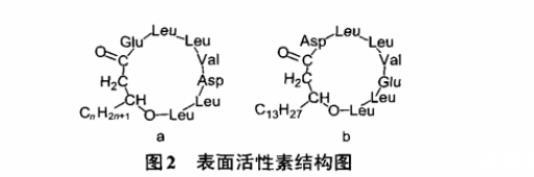

实验所用的表面活性素样品结构如图2所示,脂肪酸链碳数分别为12、13、14、15、16。

2.2试剂

KCl,分析纯,上海凌峰试剂有限公司;正己烷,分析纯,上海菲达工程有限公司;使用0.05 mol·L-1,pH为8.5的Tris(Gene-Tech,纯度>99.95%)缓冲溶液;水为二次重蒸水。

2.3实验方法

2.3.1表面张力的测定

配置一系列浓度的表面活性素水溶液,0.05 mol·L-1Tris缓冲液,pH 8.5,25°C,用表/界面张力仪及动态接触角分析系统DCA315(Thermo Cahn,美国)测定其表面张力。

2.3.2界面张力测定

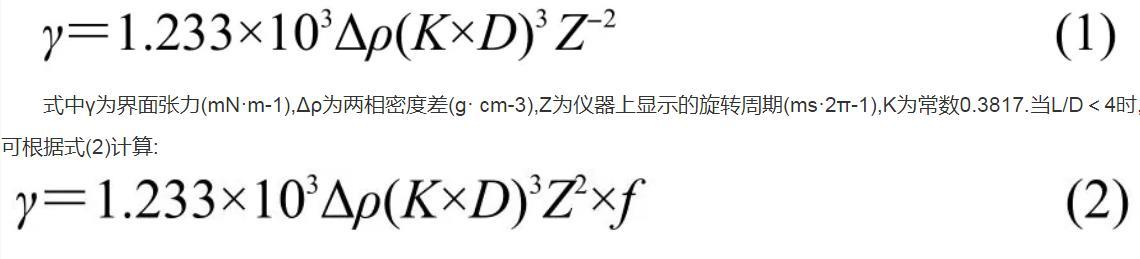

固定表面活性素浓度为4×10-5mol·L-1,用旋滴界面张力仪TX-550A型(摩登7)测定了各个不同结构的表面活性素对于水和正己烷的油水界面张力的影响。由TX-550A旋滴界面张力仪测得表面活性素水溶液中正己烷液滴的长度L(cm)和宽度D(cm),计算得到界面张力。当L/D≥4时,可根据式(1)计算液液界面张力:

图2表面活性素结构图

式中γ为界面张力(mN·m-1),Δρ为两相密度差(g·cm-3),Z为仪器上显示的旋转周期(ms·2π-1),K为常数0.3817.当L/D<4时,可根据式(2)计算:

式中f为校正参数,由不同的L/D值对应得到。

2.3.3荧光法

表面活性素溶液的胶束微环境性质由荧光分光光度计F-4500(Hitachi,日本)测定,采用芘(Sigma-Aldrich,99%(w))作为荧光探针。在激发光波长为335 nm时,芘的荧光发射光谱在350-500 nm有5个特征峰,其中第一峰的荧光强度I1在极性溶剂中呈现出较大的增加,第三峰的荧光强度I3在非极性溶剂中较强,其强度随条件变化不大,因此I1与I3之比值强烈依赖于环境极性。23测定芘在不同结构表面活性素溶液(4×10-5mol·L-1)的荧光光谱,研究表面活性素结构对其胶束微环境性质的影响。

2.3.4动态光散射

通过激光粒度仪Nano-ZS(Malvern,英国)测定了不同结构表面活性素溶液中胶束粒径的分布,样品槽温度恒定在25°C,表面活性素浓度为4×10-5mol·L-1.

2.3.5冷冻刻蚀电镜

将样品滴入样品杯内并迅速投入液氮(约77 K)中冷冻固定。在液氮环境下,样品杯转移到样品座上,然后送入冷冻蚀刻仪BALZERS BAF-400D(Bal-tec,列支敦士登)的真空腔中(真空腔中的样品台及冷刀预冷到约100 K)。取出样品杆,抽真空。等到系统压力小于1×10-9Pa时,将样品断裂。以45°角向样品断裂面喷镀厚约2 nm的铂,然后以垂直方向喷镀1-20 nm的碳层。取出样品,重蒸水漂洗,用铜网将复型捞起,晾干后,用透射电子显微镜JEM-1400(JEOL,日本)观察。

图3不同链长表面活性素溶液的表面张力图